今年もやります!

毎年好評の国産 本染 子供浴衣のメーター切り売りをします。

毎年好評で、全国からご注文頂着ます【子供ゆかた生地の切り売り】ですが、2024年も日本製 子供浴衣生地の反物の切り売りしています。

確か、もう10年程前に、たまたま、太巻きで子供浴衣生地を入手して、

折角だったら、お客様の必要尺だけをメーター切り売りにしたら、

喜ばれるんじゃないか?とのことで始めたのですが、

予想外に反響を頂きまして、全国から、更には海外からも

ご注文頂くようになりました。

今年も、昨年のホームページやYouTubeをご覧いただいたお客様から

お問い合わせ頂いているのですが、やはり本当の日本製の生地の浴衣を

お子さんやお孫さんに作って差し上げたいとおっしゃられるお客様が

多いようです。

引き続きの柄もありますので、下段に載せさせていただきます。

遠方でもお送りさせていただきますので、お気軽にお電話もしくは、

楽庵にメール(info@rakuan.jp) まで、メールくださいませ。

今年は、少し染め柄を追加したいと染め屋さんが違うところの物も追加しました。

今までのものより、優しい色柄の友禅のものを追加しました。

少し大人っぽい上品な柄ゆきが素敵なものだと思います。

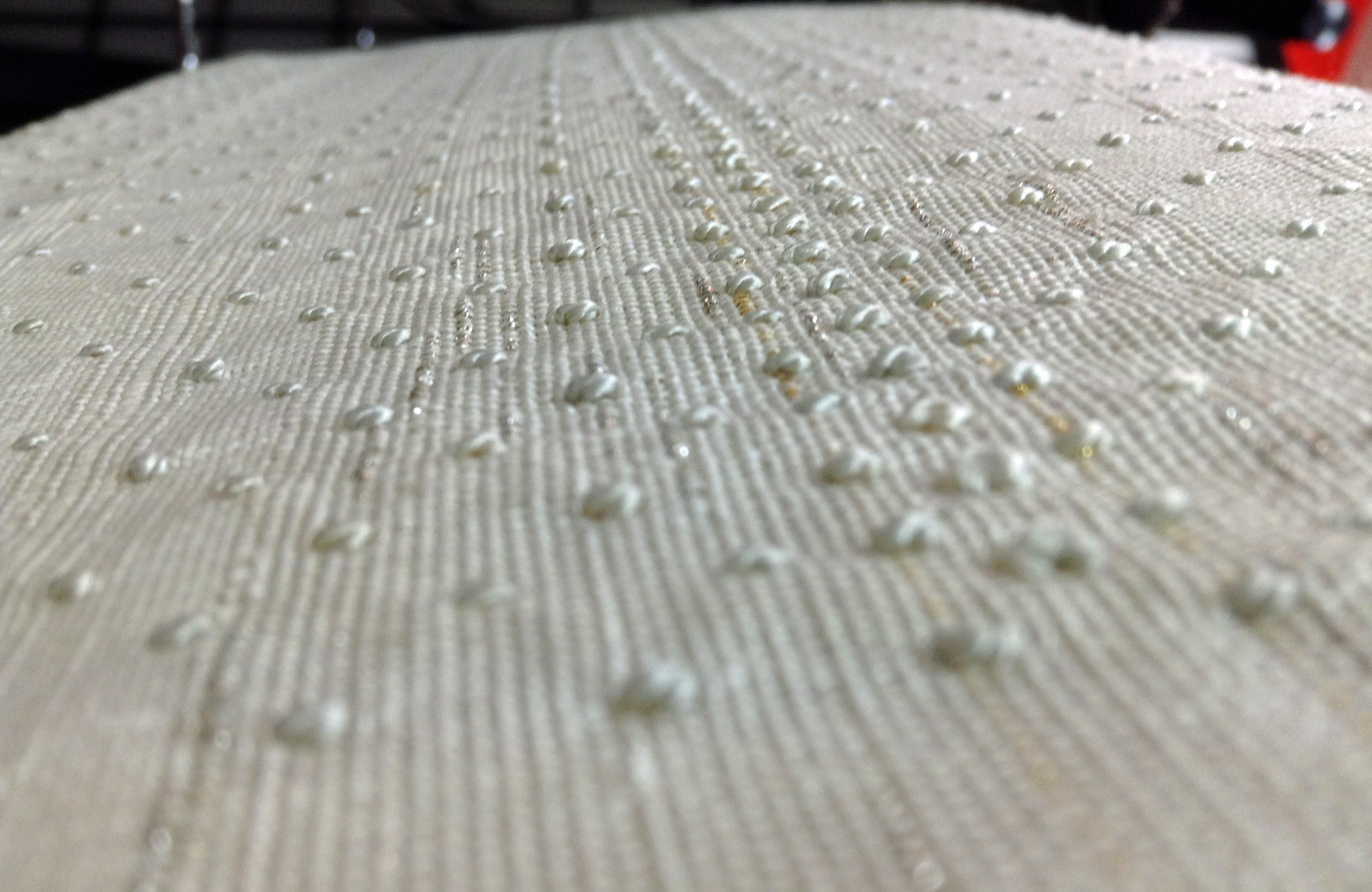

まず、新柄がこちら・・・・。生地感も少し変わり織の生地もあります。

国産の本染めと海外の浴衣の染めと特に違いがわかるのは、夕方になって少し薄暗くなると国産のものはそれなりにいい感じに落ち着いた色目になりますが、海外性のものはギラギラとした明るさで落ち着きがない色目で、すぐ分かります。

やはり、国産生地で国産の注染染めの浴衣は、お召しいただくとなんともいえない色目で、特に陽が落ちてからの色合いが科学染料のものとは全く違うので、

是非お召しいただきたいと思います。